WAREHOUSE TRACKSは、世界の様々な人々とワクワクするものを生み出す状況や環境を築くことを目標に掲げています。

これは、そんなコミュニティの輪を作り、広げ、何かを始めてみたい人たちに、実際にそれを始めるきっかけや、モチベーションを共有することを目的とした連載です。

第五回目のゲストはVicky Farewell (ヴィッキー・フェアウェル)です。

(ミュージシャン)

At WAREHOUSE TRACKS, we seek to foster an environment where individuals from diverse backgrounds across the globe can come together to create something truly exciting.

This series of articles is aimed to inspire and expand this community, offering both motivation and the opportunity for those wanting to start something of their own to take the first step.

Our 5th guest is Vicky Farewell.

(Musician)

音楽への関心は、父が家中に響かせていた演奏の音色から自然と芽生えた。ベトナムからアメリカに移住してきたキリスト教徒の父は、聖歌隊の指揮者を務める音楽家だった。いつも家でアメリカのカントリーミュージックを演奏してた父の姿には、アメリカ文化への憧れが滲んでいて、今振り返ると、それがどこか切なくも温かな思い出として心に残っている。父が奏でていた音楽は、私が育ったオレンジカウンティの穏やかで落ち着いた雰囲気とも重なっている。毎週日曜日のミサで、聖歌隊のピアニストの演奏に胸を震わせ、ついには「ピアノを習いたい」と両親に懇願したのも、その影響がきっかけだ。

高校に入る頃には、個別レッスンを受けながらも、学校のピアノの授業を選択するほど音楽に夢中になっていた。合唱団の伴奏を任された経験は、演奏や視奏のスキルを大きく成長させてくれた。しかし、それだけでは満足できなかった私は、クラシックだけではない音楽の世界へと興味を広げていった。

リトル・サイゴン近くの楽器店に通い詰め、ユーロ・ダンスやヒップホップ、R&B、フォーク、ソウルなど、さまざまなジャンルに触れる中でジャズと出会った。図書館でアルバムを探し、新しいジャズを見つけるたびに嬉しかった。学校ではほとんど誰もジャズに興味を持っていなかったからこそ、ジャズは私にとって特別な世界だった。

大学に進学する際には期待で胸が高鳴った。ジャズを愛する仲間や、深く教えてくれる先生たちと出会えるーそんな未来を思い描いていた。けれど、実際の大学生活は私の理想とはかけ離れたものだった。大学が求めたのは「技術的に優れたミュージシャン」になること。カリキュラムは、楽譜を正確に読み、再現する演奏技術を最優先し、作曲や創造性にはほとんど触れられなかった。その環境に次第に違和感を覚え、私の中の純粋な情熱は薄れていき、音楽が「楽しくないもの」に変貌してしまった。

The roots of my passion for music grew naturally from the melodies that echoed through our home, played by my father. A Christian immigrant from Vietnam, he was a musician who conducted a church choir. At home, he often played American country music—songs that carried a longing for a culture he admired from afar—something that, in hindsight, feels both bittersweet and heartwarming. The music he played resonated deeply with the tranquil and secluded atmosphere of Orange County, where I grew up. Every Sunday at mass, I watched the church pianist accompany the choir, and it moved me so deeply that I eventually begged my parents to let me take piano lessons.

By the time I entered high school, my love for music had only deepened. I enrolled in piano classes at school while continuing private lessons, and my skills flourished as I accompanied the school choir. Yet, even then, I wasn’t satisfied. My curiosity stretched beyond the classical world into other genres.

I spent hours exploring a music store near Little Saigon, diving into euro-dance, hip-hop, R&B, folk, and soul. It was during this time that I discovered jazz. I would scour the library for albums, and each new find brought a thrill of joy. Jazz felt like a secret world, especially since almost no one at school shared my enthusiasm for it, making it all the more special to me.

When it came time for college, I was filled with anticipation. I envisioned a future surrounded by peers who loved jazz as much as I did and teachers who would nurture my passion. But the reality was far from what I had imagined. The college emphasized producing technically skilled musicians. The curriculum focused on reading and executing sheet music with precision, leaving little room for composition or creativity. Gradually, I began to feel out of place in this environment, and my once-pure passion for music started to fade. Music, which had always been my joy, became something far less inspiring.

Bill Evans(ビル・エヴァンス)やKeith Jarrett (キース・ジャレット)、Herbie Hancock (ハービー・ハンコック)、矢野顕子のようなジャズピアニストになり、ニューヨークで活躍することを夢見ていた時期もあった。でも現実は違い、私はずっとLAにいた。大学を卒業してからは、バンドでの演奏やジャムセッションに参加したり、アルバイトのために教会やリサイタルで演奏する日々を送っていた。

ジャムセッションは当初、とても怖い場所だった。会場で名前を呼ばれ、見知らぬミュージシャンたちと即興で演奏するのは、かなりのプレッシャーだった。それに、当時アジア系アメリカ人のミュージシャンは珍しく、ましてや女性である私は特に目立つ存在だった。周囲のほとんどが男性で、時にはその威圧的な空気に圧倒されることもあった。それでも、ジャムセッションは人と出会う貴重な機会でもあった。勇気を出して飛び込むことで、新しい繋がりが生まれたし、音楽を通じて、人との出会いの即興の楽しさも知ることができた。そんな経験を重ねるうちに、私は少しずつ自信を持てるようになった。

音楽への楽しさを取り戻せたのは、その時期に出会ったミュージシャンたちのおかげだ。最初は威圧的に感じていた彼らの多くが音楽学校出身ではなく、純粋に音楽を楽しんでいるようで眩しかった。その姿勢が私には新鮮で、刺激的だった。

そんな中で出会ったのが、当時まだ無名だったAnderson .Paak (アンダーソン・パーク)だった。キャリアをスタートしたばかりの彼と意気投合し、一緒に楽曲制作やプロデュースを始めた。お互いに刺激し合いながら少しずつ成果を積み上げ、気づけばグラミー賞を二つも受賞するまでになっていた。

その成功は大きな喜びと達成感をもたらしてくれたが、アンダーソンの紹介で出会ったあるミュージシャンとの出会いが、私自身の音楽キャリアを大きな発展へと導くことになる。

There was a time when I dreamed of becoming a jazz pianist like Bill Evans, Keith Jarrett, Herbie Hancock, or Akiko Yano, performing in New York City. But reality had other plans—I stayed in LA. After graduating from college, I spent my days playing in bands, joining jam sessions, or performing at churches and recitals to make ends meet.

At first, jam sessions were intimidating. Being called on stage to improvise with strangers in front of an audience was nerve-wracking. On top of that, Asian American musicians were rare, and as a female pianist, I stood out even more. Most of the room was filled with men, and the energy could be intimidating. Still, jam sessions became invaluable opportunities for me to connect with others. By pushing myself to join in, I began forming connections and discovering the joy of improvisation—not just in music, but in the shared experience of vulnerability and trust. Over time, these experiences helped me find my confidence.

The joy I regained in music was thanks to the musicians I met during this time. Many of them didn’t come from music school backgrounds. Instead, they seemed to play purely for the love of music, which felt both refreshing and inspiring to me.

It was during this period that I met Anderson .Paak, who was still an unknown artist at the time. We hit it off immediately and began working on songs and producing music together. As we pushed and inspired each other, our efforts started to bear fruit. Before I knew it, we had won not one but two Grammy Awards.

While that success brought immense pride and satisfaction, it was an introduction made through Anderson to another musician that ultimately set my own music career on a transformative path.

音楽業界の人々が口を揃えて「Mac DeMarco(マック・デマルコ)がすごい」と言っていた理由を、彼と出会ってすぐ、私も見つけることになった。彼のすごさは、すべての楽曲を自己プロデュースするという、他にはないスタイルにあった。音楽業界でここまで徹底して自己完結するアーティストは稀で、その存在感はまさに異次元だった。

初めてマックの家を訪れたとき、目の前に広がる光景に圧倒された。クレイジーなスタジオ、膨大な機材、それらすべてを自在に操る彼の姿。その瞬間、子どもの頃に教会で聖歌隊のピアニストを初めて見たときの感動が蘇った。マックは、音楽制作のすべてを惜しみなく教えてくれた。ひとりでやる方法、エンジニアリングの技術、マイクの使い方から配置の細かいテクニックまで、彼のもとで音楽作りの全貌を学ぶことができた。

でも、何よりも心を揺さぶられたのは、彼の音楽と人柄にある「ありのままの強さ」だった。マックの音は、誰かの真似ではなく、飾り気もない彼自身そのものだった。だからこそ唯一無二の存在感を放っていた。彼が体現する「自分であることが、自分の音を生む」というシンプルな真実。その姿勢に触れたとき、私は大きな気づきを得た。「自分自身をもっと知ることで、自分の音を作ることができる」。その考えは、私の心に深く刻み込まれた。

マックから感じたのは、ただ音楽を作ることの楽しさやスキルだけじゃない。彼のクリエイティブでオリジナルな生き方そのものが、私にとって新たな目標となった。彼のように、自分らしさを音に変えること。それが私がずっと追い求めていたものだったのだと、ようやく気づくことができた。

When I first met Mac DeMarco, it didn’t take long for me to understand why everyone in the music industry spoke so highly of him. His brilliance lay in his rare ability to self-produce every aspect of his music—a truly unique approach. Artists who maintain such an uncompromisingly independent vision are rare, and Mac’s presence felt like something from another world.

The first time I visited Mac’s home, I was awestruck by the scene before me: a wildly creative studio space packed with an overwhelming array of equipment, all seamlessly under his command. Watching him work brought back the same awe I’d felt as a child when I first saw the church pianist leading the choir. Mac shared everything—how to work alone, how to engineer, how to handle mics. It felt like a personal masterclass in music production, filled with insights I never imagined I’d have access to.

But what moved me most wasn’t his technical brilliance. It was the raw honesty of his music, and of him as a person. Mac’s sound wasn’t an imitation of anyone else—it was entirely, unapologetically him. That authenticity made him stand out as an artist unlike any other. His approach embodied a simple yet profound truth: “Being yourself is what creates your sound.” When I realized this, it hit me deeply. The more I understood myself, the more I could create music that was truly my own. That revelation left a permanent mark on me.

What I gained from Mac went beyond the joy of making music or the skills he taught me. It was his creative and original way of living that became my new aspiration. To live like Mac—to translate my true self into sound—was something I had unknowingly been searching for all along. Meeting him was the moment I finally understood what I had been striving to achieve.

マックとの出会いのあと、ジャズシンガーのBlossom Dearie (ブロッサム・ディアリー)の言葉にも大きな気づきを与えられた。Aretha Franklin (アレサ・フランクリン)のようなパワフルな声の歌手が人気だった時代に、彼女はインタヴューの中で、自分の小さな声について、「私は私の声でしか歌えない」と誇らしげに話していたのだ。

高校に入学したとき、私は合唱団に参加して歌い方も学んでいた。自然に大きな声が出る人が大勢いるなかで、私の声は小さく、どう頑張っても控えめな声量しか出せなかった。だからずっと、「声が小さいと、良い歌手になれない」そう思い込んでいた。

Around the same time, I found another deep inspiration in an old interview of jazz singer Blossom Dearie. In an era dominated by powerhouse voices like Aretha Franklin’s, Blossom spoke about her own delicate vocal style with quiet pride: “I have a small voice. I can only sing with my voice.”

When I joined the choir in high school, I also learned the basics of singing. Surrounded by people whose voices naturally filled the room with ease, I couldn’t help but feel inadequate about my own. My voice was soft, quiet, and no matter how hard I tried, I couldn’t match the powerful projection of others. For a long time, I believed that having a small voice meant I could never be a good singer.

でも、「自分の声に合った歌い方でいいこと」をブロッサムが教えてくれたのだ。それから私は自分の声の特性をどう活かすかを考え始めるようになった。

方法論や技術だけに目を向けると、「誰みたいにできるか」という考えに囚われてしまう。でも、自分だけの肉体にしか宿らない声について、また、自分だけの発声を見つめ直せばこそ、どんな声も唯一無二のものになる。

But Blossom taught me that it’s okay to sing in a way that suits your own voice. Her confidence made me reflect on how I could embrace the unique qualities of my sound instead of fighting against them.

When you focus solely on technique and method, it’s easy to become trapped in the mindset of imitating others—of thinking, “Who can I sound like?” But when you step back and explore the voice that only your body can produce, you start to see that every voice, no matter its size or tone, is utterly unique. Blossom helped me understand that, and it changed the way I approached my own music.

2020年、世界がパンデミックに侵された。外にも出られず、友達にも会えず、ライヴもできない。でもそんな状況が、私に空間と時間、そして静けさをもたらした。

それまでの私は、いつも誰かの目を気にしながら、自分自身をどこかに押し込めていた。忙しいロサンゼルスの生活の中で、「どこにいるべきか」「誰といるべきか」「何をすべきか」を考え続けることに疲れていた。でも、そんな日々が止まったことで、自分自身を見つめ直す時間ができた。アニメをだらだらと観たり、体を動かして気分をリフレッシュしたり、セラピーで心の内を語ったり、お酒を片手に考え事をしたり。特に目的を持たず、ただ「自分のために」過ごす日々の中で、私はありのままの自分に少しずつ気づき、それを受け入れるようになった。

一見、何も生み出さないような退屈な時間ー楽器もパソコンも手にしていない瞬間。例えば、渋滞の中で車を運転しているときや、犬の散歩をしているとき、大切な友人や家族との時間を終えた帰り道や、仕事を終えて息をついたとき。そんな何気ない瞬間にこそ、創造性がふいに現れることを学んだ。急ぐ必要はなかったんだ。それは、あるべきタイミングで、自然とやってくるものだった。

In 2020, the world was overtaken by a pandemic. We couldn’t go outside, meet friends, or play live shows. Yet, amidst the chaos, that time brought me something unexpected: space, quiet, and a chance to pause.

Before the pandemic, I often shaped myself around others’ expectations, trying to fit into roles that never quite felt like mine. Life in fast-paced Los Angeles left me drained as I kept asking myself: Where should I be? Who should I be with? What should I do? When everything suddenly stopped, I finally had time to reflect. I spent days watching anime without guilt, moving my body just to feel present, sharing thoughts in therapy, or sipping a drink while letting my mind wander. With no specific goal in sight, I started spending time for myself. And little by little, I began to recognize and accept who I really was.

In those seemingly unproductive, quiet moments—away from instruments and screens—creativity would gently emerge. Driving through traffic, walking my dog, heading home after time spent with loved ones, or simply unwinding after work—these moments became the birthplace of inspiration. I realized there was no need to rush. Creativity comes naturally, at the right time.

私はいい曲を書こうと意識せず、ただそうしたいタイミングがやってきたとき、自然とピアノのまえに座って、浮かんできたメロディーをありのままに弾いた。そうして出来た曲が “Are We OK?”だった。

すぐにマックに聴かせると、彼は気に入ってくれて、自分のレーベルとサインしたいと言ってくれた。その後、本当に彼のレーベルから二枚のアルバムをリリースすることができて、マックには本当に感謝している。

迷うことなくハードルを乗り越え、何かを始められる人もいるなかで。私はずっと臆病であり続け、そのハードルを高く感じていた。自分のために何かを始めるのが怖くて、どこかで「自分なんて」と思ってしまっていた。

でも、それも自分だと気づかせてくれた人や音楽のおかげで、「ありのままの自分」を見つめてみることの大切さに気づくことができた。自信がなくてもいいんだ、それが私なんだ、と。そうやって自分に向き合い、自分を知ることが、きっと何かを始めるための第一歩になるはず、少なくとも私の場合はそうだった。

誰にとっても深く個人的なものが、音楽や人生だとすれば、自分を知るほどに、その音や歩みは豊かになって真実味を帯びていく。他と違うと言われたり、どんなに小さな声だと言われても、あなたにしかないものを大切にして欲しい。クオリティとは、それをあなたがどれだけ信じられるかの強さなんじゃないかって思う。

When the urge struck, I didn’t try to write a “good song.” I simply sat at the piano, playing melodies that came to me naturally. That’s how “Are We Ok?” was born.

I shared the song with Mac, and he loved it. He said he wanted to sign me to his label, and eventually, I released two albums through him. For that, I’m endlessly grateful.

Some people leap easily into new ventures, fearless and self-assured. I’ve never been one of them. I hesitated. I doubted. I was weighed down by the belief that someone like me couldn’t possibly succeed. The idea of starting something for myself was terrifying.

But thanks to the people and music that encouraged me, I learned to face my fears and embrace myself as I am. It’s okay to lack confidence—that’s still me. And confronting that reality, understanding myself, became the first step toward beginning something new. At least, that’s how it was for me.

Music and life are deeply personal. The more we get to know ourselves, the richer and more authentic our sound and journey become. Even if others say you’re different or your voice is small, cherish what is uniquely yours. True quality lies in how strongly you believe in that.

Vicky Farewell / “Are We OK?”

Vicky Farewell / “Are We OK?”

Vicky Farewell / “Tern Me On”

Vicky Farewell / “Tern Me On”

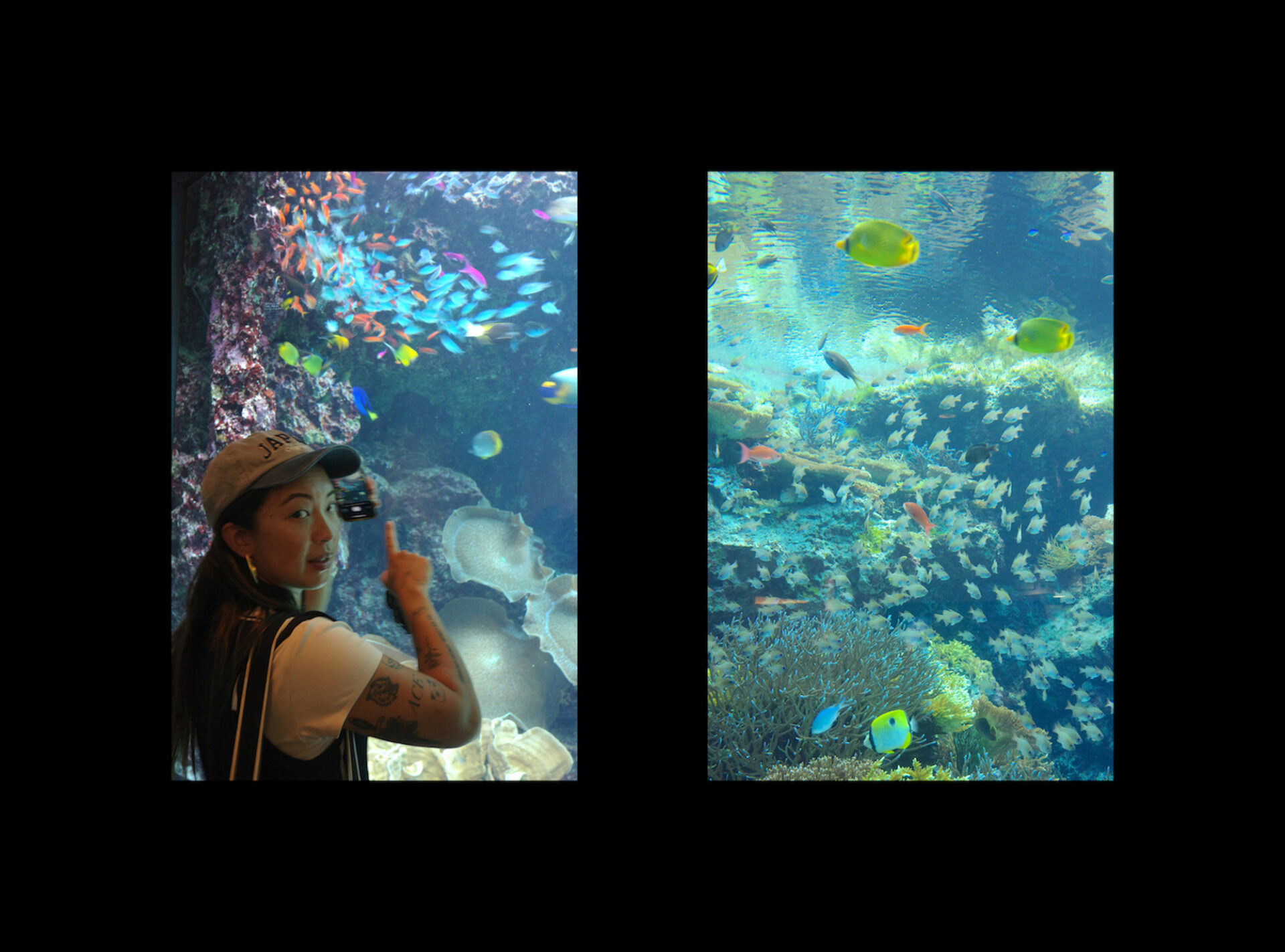

Edit, Photo: Yuki Kikuchi

Translate: Hikari Hakozaki

Edit, Photo: Yuki Kikuchi

Translate: Hikari Hakozaki